Der Bundesrat hat per 1. Januar 2026 erstmals klare Zwischenziele für das Jahr 2030 beschlossen. Grundlage dafür ist das Bundesgesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, das vorsieht, alle fünf Jahre Zwischenziele zu definieren.

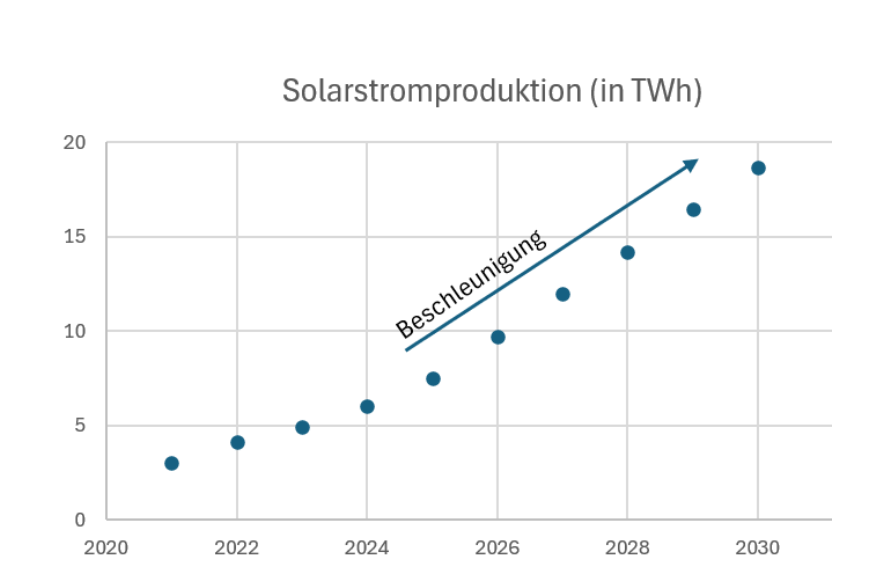

Die Schweiz soll bis 2030 insgesamt 23 TWh Strom aus erneuerbaren Quellen produzieren – 18,7 TWh davon aus Photovoltaik (PV).

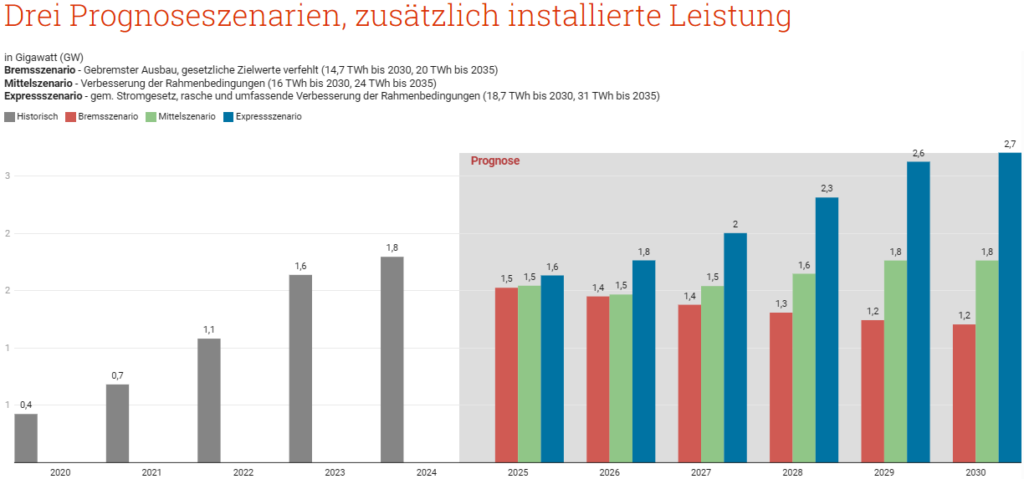

Der dafür notwendige jährliche Zubau von durchschnittlich 2,5 TWh wird im Jahr 2025 voraussichtlich fast erreicht (ca. 2,2 TWh). Nach dem prognostizierten Rückgang im Jahr 2025 ist jedoch eine deutliche Beschleunigung notwendig.

(Grafik: Entwicklung des jährlichen PV-Zubaus in der Schweiz)

Diese Entscheidung beschleunigt die Transformation des Energiesektors und eröffnet neue Chancen für Unternehmen, die Industrie und innovative Energieprojekte.

Warum setzt die Schweiz noch stärker auf PV und Windenergie?

Hauptziel ist es, die Energieunabhängigkeit zu erhöhen, die Versorgungssicherheit zu stärken und den CO₂-Ausstoss zu reduzieren.

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist nicht nur ein ökologischer Trend, sondern eine strategische Notwendigkeit:

- steigender Energieverbrauch

- Reduktion der Abhängigkeit von Importen

- steigende Bedeutung nachhaltiger Geschäftspraktiken

Die Photovoltaik ist deshalb ein zentraler Pfeiler der neuen Energiestrategie.

Was bedeutet das für Unternehmen?

Die neuen Ausbauziele bringen zahlreiche Vorteile für Industrie- und Gewerbekunden:

- langfristige Senkung der Energiekosten

- höhere Energieunabhängigkeit – besonders wichtig für Produktionsstandorte

- verbesserte ESG-Performance

- Zugang zu staatlichen Förderprogrammen und Anreizen

Unternehmen können nicht nur sparen, sondern auch aktiv zur Energiewende beitragen. Da mit den neuen Instrumenten wie ZEV, LEG und dynamischen Preisen, neuen Technologien wie verbesserter Software, Batteriespeichern, besseren Modulen etc. sich nicht nur neue Chancen eröffnen, sondern auch eine höhere Komplexität einhergeht, unterstützt SRS Immobilienbesitzende, Industrie und Gewerbe mit erprobten Lösungen.

Wie SRS Unternehmen dabei unterstützt

Swiss Renewable Solutions (SRS) begleitet Industrie- und Gewerbekunden auf dem Weg zur nachhaltigen Energieversorgung.

Unsere Leistungen umfassen:

- Analyse des Energiebedarfs und Auswahl optimaler PV-Lösungen

- Batteriespeichersysteme einbinden und optimiert steuern (Lastspitzenreduktion etc.)

- Finanzierung der Anlagen

- Senkung laufender Kosten

- Unterstützung bei der Erreichung von ESG-Zielen

Unsere Projekte stehen im Einklang mit der nationalen Energiestrategie und ermöglichen es Unternehmen, von den neuen Rahmenbedingungen sofort zu profitieren.

Fazit

Der Entscheid des Bundesrates ist ein weiteres konsequentes Signal auf dem bereits vielfach bestätigten Pfad:

Die Schweiz beschleunigt ihren Übergang zu nachhaltiger Energie — und Unternehmen, die früh handeln, sichern sich einen strategischen Vorteil.

SRS ist bereit, als technologischer Partner auf dem Weg in die Energiezukunft mitzuwirken.